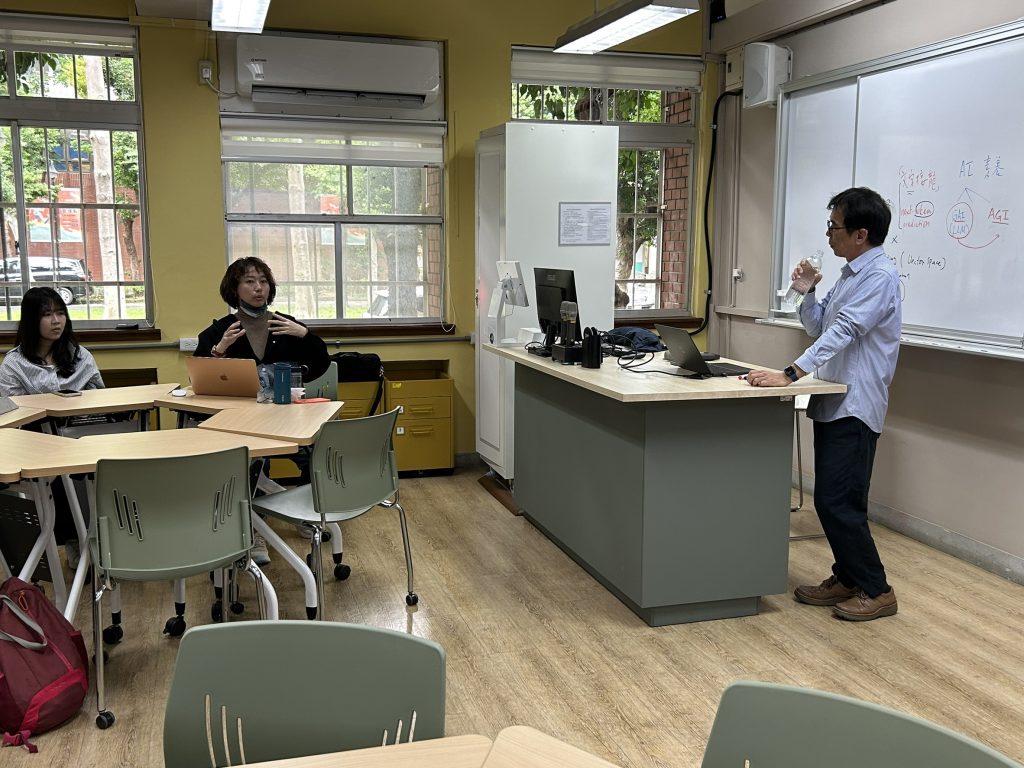

國立臺灣師範大學教務處跨領域學習規劃辦公室於11月4日上午舉辦「跨領域系列」講座,邀請國立臺灣大學語言學研究所教授暨文學院副院長謝舒凱教授蒞臨分享「淺談語言黑科技:跨領域學習的秘密武器」。透過自身經驗與所學,深入淺出地解析語言學與AI語言技術的產業結構與發展。

身處產業 瞭解背景|跨域動機的養成

謝舒凱教授從自身求學與職涯談起,以語言學為專業,也必須跨入不同領域進行研究;期間亦涉獵哲學、法律與土地代書等領域並考取證照。他笑言,過去自覺辛苦的跨領域歷程,如今回頭看,正是累積研究厚度的關鍵養分。

面對「跨領域」,不少人第一反應就是覺得心好累;謝教授透過AI模組運算出的世界事件預測折線圖,簡要說明AI與人類在組成結構、學習方式與速度的根本差異,甚至可能因理解維度相距甚遠,而產生「NON-NON(不知道自己不知道)」的現象。他引用AI教父 Geoffrey Hinton 的名言:「It is better to be a plumber in this AI era than to be a mundane intellectual labor」,以此提醒大家AI正在衝擊社會現況與產業結構。當知識密集的職業變得更容易被取代,側重技術與經驗的工作在未來或許更具前景。同理,相較於理工領域,那些重視情緒、生命經驗與人際互動的文科領域,或許會成為意想不到的珍貴資產。

探索技術 瞄準核心|理解黑科技

謝教授指出,當代語言黑科技的核心是「大型語言模型」,在使用與演化過程中帶來許多值得深思的議題。他以一張象徵符碼世界與次符碼世界的冰山圖,協助聽眾理解AI語言系統的深層架構與複雜度。

「如果完全不了解原理,就容易陷入極化的態度。」謝教授提醒。無論是過度依賴、產生認知債務,或是視AI為幻覺、陷入新盧德主義,都來自於缺乏理解。在日常中,使用者可以訓練自己如何問問題,練習如何發問、如何討論,練習不同個體間的互動對話;透過這些練習,可以大幅提升人們與AI的互動能力與資訊識讀能力。另外,謝教授也提到語音複製(Clone)技術,以假亂真的人工智慧帶來便利的同時,也可能存在著風險,增進自身的辨識力、觀察力及思辨力,才能幫助我們善用這些工具。

跨出領域 多元接觸|發展與反思

談及學習,謝教授指出,無論是與AI互動或學校課程,如果僅停留在被動吸收,缺乏思考,思考將會逐漸停擺,學習便容易覺得乏味;在校園內的學習亦是如此。

謝舒凱教授認為語言是無所不在的,多模態的AI廣泛存在我們的日常生活中,因此謝教授鼓勵學生可以運用AI進行破壞式的學習,例如請AI將故事重新詮釋、改編結局或轉換呈現媒介等。接著,謝教授以人才培育四階段的示意圖,說明現今的專業發展已從單一專長(I型)進展到十字型(T型)、π 型人才,而當前則是更強調從主軸能力延伸出多面向技能,如同樹幹長出細緻樹根,並運用多項工具加以整合與運用,才能創造更大的影響力與效益。

問答交流、激盪思維|深化 AI 語言理解

本場次講座的主持人是副教務長楊承山優聘教授;在楊副教務長深刻回饋後,與會同學也積極與謝教授問答互動,討論語意機器人的進階和因應文化的調整方法,以及作為使用者該如何驗證資料的正確性。謝教授再次提醒,雖然驗證能力的培養不易被顯化,不過培養正確的資訊素養、累積足夠的知識與科技知能,是現今AI科技蓬勃當道下,每個人的重要課題。

在熱烈的交流討論中,講座圓滿落幕。透過謝舒凱教授深入的解析,與會師生不僅理解 AI 技術在語意處理上的進展,同時,在這樣資訊快速流動的時代中,更加掌握了驗證資料、培養資訊素養的重要性。謝教授更以跨領域的視角示範如何結合語言學、科技與教育,強調唯有具備跨域整合與應用的能力,才能在AI持續演進的環境中敏捷應對、持續創新。(撰文:表演所張靜蓉 / 編輯:教務處跨領域學習規劃辦公室林良玉 、公事中心胡世澤)

校內新聞連結:https://pr.ntnu.edu.tw/ntnunews/index.php?mode=data&id=23994